■ 저자에게 듣는다_ 『문자, 미를 탐하다: 동아시아 문자예술의 미학』 (양세욱 지음, 서해문집, 524쪽, 2023.04)

문자, 기억의 아웃소싱

인간은 끊임없이 신체로 하던 일들을 신체 밖으로 아웃소싱 함으로써 문명을 이룰 수 있었다. 최초의 아웃소싱은 260만 년의 올도완 석기까지 거슬러 올라간다. 인공지능도 뇌의 아웃소싱이다. 기대와 우려가 교차하는 인공지능은 어쩌면 인류의 마지막 아웃소싱일지 모른다.

문자는 사피엔스가 기억의 아웃소싱을 위해 개발한 최적화된 수단이었다. “문드러진 몽당붓이 뛰어난 기억보다 낫다.”는 중국 속담은 인류 문명의 비밀을 반영하고 있다. 보다 오래, 보다 멀리, 보다 정확하게, 보다 체계적으로 지식을 전달하게 만들어준 문자의 힘은 강력했다.

문자는 말이라는 달을 가리키는 손가락이자 강을 건너기 위해 빌려 타는 뗏목이다. 손가락이 아니라 달을 주목해야 마땅하고 강을 건넜다면 뗏목은 버려두고 떠날 일이다. 하지만 동아시아에서는 달과 함께 손가락을 주목했고, 강을 건너는 일과 뗏목을 타는 일은 둘이 아니라고 여겨왔다. 문자는 보이는 말이면서 동시에 읽히는 이미지이기도 하다. 문자예술은 기호와 이미지, 추상과 구상을 한 몸에 지닌 문자를 핵심 오브제와 매체로 삼아 발전시킨 예술이다.

동아시아 문자, 미를 탐하다

글을 쓰는 행위가 아니라 글자를 쓰는 행위를 예술로 발전시킨 지역은 동아시아 지역이 거의 유일하다. 유네스코는 2009년 중국에서 신청한 서예와 전각을 ‘인류무형문화유산 대표목록’으로 등재하였다. 국내에도 널리 소개된 영국의 시인이자 미술사학자 허버트 리드(Herbert Read 1893-1968)는 『예술의 의미』에서 아름다운 글씨에 중국의 모든 미적 특징이 갖추어져 있다고 말했다. 『생활의 발견』으로 세계적으로 널리 사랑받는 작가이자 스스로 세계주의자의 삶을 살았던 임어당(林語堂 1895-1976)은 “서예와 서예의 예술적 영감에 대한 이해 없이 중국 예술에 대해 말하기란 불가능하다. … 세계 예술사에서 중국 서예의 자리는 참으로 독특하다”고 말한다.

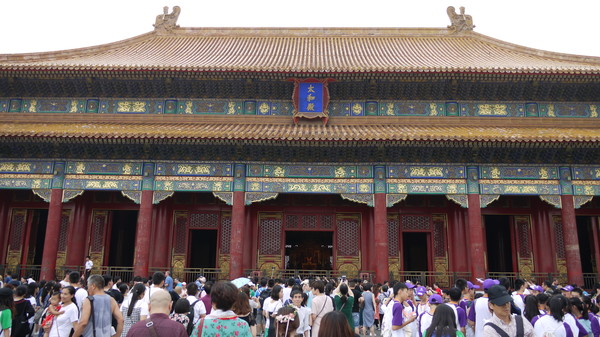

중국에서 서법(書法), 일본에서 서도(書道), 한국에서 해방 이후로 서예(書藝)로 부르고 있는 글씨 쓰기는 시서화(詩書畵)로 병칭되는 동아시아 전통 예술의 근간이었다. 서예와 서예의 ‘팝아트’인 캘리그래피는 쓰는 문자예술이고, 두 글자 시 편액과 방촌의 예술 전각은 새기는 문자예술이며, 글자 디자인인 문자도나 타이포그래피는 꾸미는 문자예술이다. 이렇게 문자를 쓰고 새기고 꾸미는 예술이 문자예술의 하위 장르이다.

문자예술은 전통 예술이면서 동시에 회화・공예・디자인・건축 등에까지 영역을 확장하고 있는 뜨거운 장르이기도 하다. 현재 사용되고 있는 대략 300여 종에 이르는 세계 문자 가운데 유독 동아시아 문자들이 이런 문자예술의 꽃을 피울 수 있었던 이유는 한자・가나・한글이 이차원 평면 위에서 조합되는 이차원문자이면서 음절 단위로 운용되는 음절문자이기 때문이다.

예술은 사회와 제도의 산물이기도 하다. ‘대량 복제시대의 예술작품’에서는 느낄 수 없는 아우라를 체험할 기회를 주는 서예가 새롭게 주목받고 있는 중국이나 일본과 달리, 한국에서 서예는 위기를 맞고 있다. 2018년 12월에 제정된 「서예진흥에 관한 법률」은 한국 서예가 처한 곤경을 반영하고 있다. 서예를 비롯한 문자예술을 조망하는 일이 한가한 복고적 취향이 아니라 한국, 나아가 아시아 미의 현재를 성찰하고 그 미래를 가늠하기 위한 동시대적 소명인 이유이다.

미술사에서 문자예술의 자리

오스트리아 출신 미술사학자 곰브리치가 쓰고 『서양미술사』라는 제목으로 번역된 책의 원제는 ‘The Story of Art’이다. 세계적으로 가장 널리 읽히는 미술사임에는 틀림이 없지만 서양 미술로 일관하고 있는 이 책의 번역서 제목을 차마 『미술 이야기』나 『세계미술사』로 번역하지 못한 것이다. 그렇다면 명실이 상부한 ‘세계미술사’는 어떤 모습이어야 할까. 그 이전에 서양과 함께 문명의 또 다른 한 축이었던 ‘아시아 미술사’ 어떻게 가능할까.

역사는 이야기이므로, 미술사를 쓰는 일은 미술에 대한 이야기를 쓰는 일이다. 인물과 사건의 나열만으로는 한 편의 이야기가 성립하지 않는다. 이야기는 플롯이고, 플롯은 인물과 사건을 바라보는 시선에서 나온다. 마찬가지로 미술사를 쓰는 일은 작가와 작품의 나열을 넘어 이를 바라보는 고유한 시선에서 출발해야 마땅하다. 따라서 ‘아시아’ 미술은 있는지, 나아가 ‘아시아 미술사’는 가능한지를 묻는 일은 아시아의 미술을 바라보는 아시아 고유의 시선이 있는지를 묻는 일에 다름 아니다.

메이지유신 이후 새롭게 등장한 번역어 ‘미술’의 범위에 서예를 포함시킬지 말지를 두고 벌어진 논쟁은 서예라는 장르의 독특한 위상을 잘 드러내었다. 서양화가 코야마 쇼타로(小山正太郎・1857-1916)가 「서예는 미술이 아니다」라는 글을 발표했고, 전통화가인 오카쿠라 텐신(岡倉天心, 1863-1913)이 「‘서예는 미술이 아니다’라는 주장을 읽고」라는 반론을 쓰면서 격렬하게 진행된 이 논쟁은 오카쿠라의 승리로 끝났다. 요코하마에서 생사를 거래하는 무역상 집안에서 태어나 여섯 살 때 영어를 배우기 시작하여 일본어와 영어를 자유롭게 오가는 이중언어사용자로 성장한 오카쿠라 텐신은 1877년 막 개교한 도쿄대학에 입학하여 학업을 마치고, 1889년에 도쿄미술학교를 열어 제자를 양성하였다.

치열한 논쟁 끝에 서예는 결국 미술의 한 분야로 인정을 받기 시작했다. 전통적인 ‘서화동원론’에 따라 하나로 인식되고 있던 서화(書畫)는 서도와 회화로 분화되었고, 서양화와 구분되는 일본화라는 개념이 성립되었다. 이 개념은 동양화로 변주되어 한국에도 수입되었다. 이 논쟁이 암시하듯이, 동아시아인의 미적 체험을 재구성함에 있어 빠뜨릴 수 없는 서예를 비롯한 문자예술은 서양미술사를 기술하던 용어와 관점에 기대서는 설명이 불가능하다.

아시아 미, 이중의 모험

아시아의 미를 탐험하는 일은 이중의 모험을 수반하는 일이다. ‘아시아’와 ‘미’ 모두 유동하는 개념이기 때문이다.

최근 아시아가 정치와 경제, 문화의 영역에서 주목을 받고 있는 것과는 대조적으로 근대 이전까지 아시아는 서로 정체성을 공유하지 못한 이질적인 국가들을 아우르는 모호한 개념이고, 때로는 오리엔탈리즘이라고 불리는 오해와 편견에 가득 찬 지리적 수사에 불과했다. 현재 아시아라고 규정되고 인식되는 지역들 사이의 이질성이 ‘규칙을 증명하는 예외’ 정도로 가벼이 다뤄질 수 없는 이유이다.

‘미’라는 개념 역시 유동하기는 마찬가지다. 미(美)는 『장자』를 비롯한 여러 고전에서 드문드문 쓰이던 오랜 한자이다. 허신은 『설문해자(說文解字)』에서 “미(美)는 ‘달다’라는 의미이다. ‘양(羊)’과 ‘대(大)’가 결합했다. 양은 여섯 가축(말・소・양・닭・개・돼지) 가운데 주로 제사 음식에 쓰인다. ‘미(美)’는 ‘선(善)’과 같은 뜻이다”라고 말한다. 한편 미(美)는 ‘beauty’의 번역어이기도 하다. 야나부 아키라는 『번역어의 성립』에서 일본에서 번역어 미(美)가 탄생하는 과정을 상세히 서술하고 있다. 중국 고전에 등장하는 자연(自然)과 자유(自由)의 함의가 ‘nature’나 ‘freedom’의 번역어로서의 자연(自然)과 자유(自由)의 함의와 다르듯, 전통적인 미(美)와 ‘beauty’의 번역어로서의 ‘beauty’의 미(美) 사이에는 단절이 있다. 특별한 훈련을 거치지 않고 한시・산수화・서예의 미를 직관적으로 체험하기는 어려운 이유를 언어의 불연속이 빚어낸 미의식의 단절로도 설명할 수 있다.

따라서 근대 이후 아시아의 미를 탐색하는 일은 자기 완결적인 과업이 아니라 끊임없이 서구의 참조를 통해 같고 다름을 되물어야 하는 열린 과업이다. 동아시아로 시선을 돌려보면 사정은 더욱 복잡해진다. ‘중국적 세계 질서’ 안에서 전통 사회의 정체성을 추구해온 한국과 일본을 포함한 동아시아 여러 공동체들은 ‘중국의 미’와 ‘서구의 미’라는 두 겹의 참조를 통해 ‘고유한 미’를 찾는 이중의 과제를 부여받고 있다.

아시아의 미는 변화하고 형성되고 있는 미이기도 하다. 아시아의 미를 탐색하는 일은 귀납과 연역의 되먹임을 반복하는 암중모색의 과정이어야 하고, 무엇보다 당대 아시아인의 삶과 꿈을 묻는 일이어야 아시아의 미가 고유성과 정당성을 확보할 수 있는 근거는 다른 누구도 아닌 아시아인들의 삶과 꿈이 그 안에 담겨있기 때문이다. 곰브리치가 『서양미술사』에서 말했듯이, “미술의 모든 역사는 기술적인 숙련에 관한 진보의 이야기가 아니라, 변화하는 생각과 요구에 대한 것”이다.

문자예술을 매개로 아시아의 미를 탐색하는 일은 그 안에 담긴 아시아인의 삶과 꿈, 생각과 요구를 읽어내는 일이다. 동아시아인들의 ‘변화하는 생각과 요구’에 맞춰 두 천년기가 넘도록 발전해온 문자예술을 다룬 이 책이 이런 시대적 소명에 대한 한 응답이기를 소망한다.

양세욱 인제대 문화콘텐츠학과・융합문화예술학협동과정 교수

서울대 중어중문학과를 졸업하고 같은 대학원에서 석・박사과정을 마쳤으며 연강재단 중국학연구원으로 북경대에서 수학하였다. ‘중국을 방법으로, 세계를 목표로’ 삼아 언어・문화・중국의 세 꼭짓점을 잇는 삼각형의 변을 오가며 읽고 쓴다. 『짜장면뎐: 시대를 풍미한 검은 중독의 문화사』를 썼고, 『한국문화는 중국문화의 아류인가』・『중국어의 비밀』・『근대이행기 동아시아의 자국어 인식과 자국어학의 성립』・『근대 번역과 동아시아』・『일곱 시선으로 들어다본 <기생충>의 미학』・『韓国・朝鮮の美を読む』 등을 함께 썼으며, 『고전중국어문법강의』・『표준중국어음운론』 등을 우리말로 옮겼다.