■ 심재우의 ‘법률과 사건으로 보는 조선시대’ ④_ 형구에 따라 매질 부위도 달랐다

태(笞), 장(杖)으로 볼기 치기

필자는 사극에서 특히 죄인을 매질하는 장면을 유심히 살펴보곤 하는데 많은 경우 고증에 문제가 있음을 발견한다. 이는 당시 사용된 형구(刑具) 모양과 각각의 쓰임새 차이를 모르고 있기 때문이다. 조선시대 형구의 유형과 매질 방법을 살펴보는 이유이다.

먼저 형벌을 가할 때 쓰는 태(笞)와 장(杖)이라는 매부터 알아보자. 조선의 형벌은 크게 태·장·도·유·사의 오형(五刑)으로 이루어져 있다. 일정 기간 노역을 시키는 도형(徒刑), 종신 귀양살이를 하게 하는 유형(流刑), 그리고 법정 최고형인 사형(死刑)에 비해 그나마 가벼운 형벌로 분류되는 것이 태형(笞刑)과 장형(杖刑)이다. 태형은 10대부터 50대까지, 장형은 60대부터 100대까지 각각 다섯 등급으로 나누어져 있었는데, 이 신체형인 태형과 장형을 집행할 때 죄인의 볼기를 치는 형구가 바로 태와 장이다. 태와 장에 쓰이는 매는 길이가 1미터가 조금 넘고 지름이 태는 8밀리미터, 장은 1센터미터 정도로 약간 굵은 회초리 모양이라고 생각하면 된다.

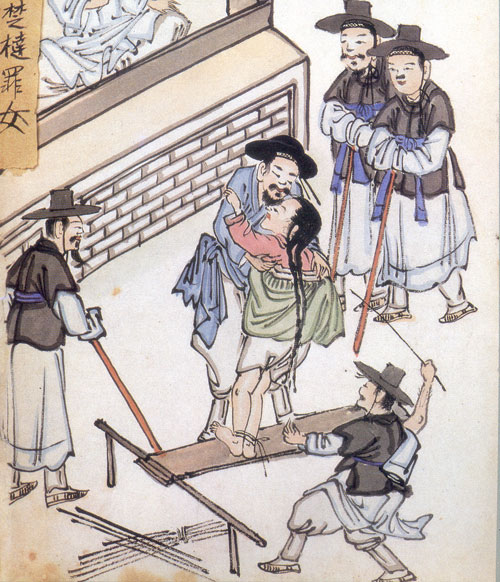

태, 장을 쓸 때 남자는 아랫도리를 벗기고 볼기를 쳤다. 반면 여자의 경우는 수치심을 줄이기 위해 홑옷을 입힌 채로 형을 집행했는데, 때리기 좋도록 엉덩이에 물을 끼얹어 물볼기를 쳤다. 하멜표류기 속 하멜의 기록이다. 연산군 때인 1501년에 궁중 잔치에서 공연을 태만히 했다는 등의 이유로 기녀(妓女) 셋이 국문을 당했는데, 이들 중 내한매(耐寒梅)는 치마 속에 모피를 몰래 감춰두고 매를 맞다가 적발되기도 하였다. 옷을 입은 상태로 매를 맞는다는 것을 알고 꾀를 쓰다 들통이 난 것이다.

정약용은 부녀자에게는 볼기를 치지 말아야 하며 부득이 형을 집행하려면 종아리 부위를 칠 것을 고을 수령에게 당부한다. 옷을 입힌 채로 엉덩이에 동이물을 부으면 옷이 살에 착 붙게 되어 보기 여간 민망한 것이 아니라는 이유에서다. 그래서 관비(官婢)는 볼기 대신 종아리를 치고, 평민 집안의 처를 처벌해야 할 경우는 그녀의 남편이 대신 맞도록 하라고 목민심서에서 구체적으로 조언하였다.

고문할 때는 신장(訊杖)으로

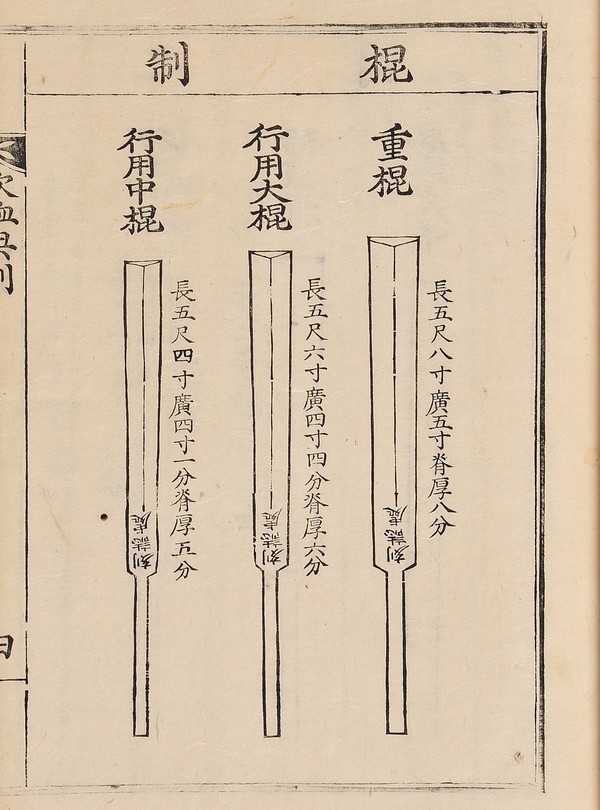

앞에서 본 볼기를 치는 태, 장이 형벌을 집행할 때 쓰는 거라면 이와 달리 죄인을 문초할 때 쓰는 형구가 신장(訊杖)이다. 신장은 모두 세 종류가 있었는데, 일반 신장은 태, 장과 길이는 비슷하나 모양이 조금 달라 손잡이는 지름이 2.2센터미터 정도로 둥글지만 치는 부분은 너비가 2.5센티미터, 두께 6밀리미터로 넓적하게 생겼다. 그리고 패륜이나 반역 죄인을 다스릴 때 쓰는 신장은 이보다 두 배 정도 두꺼웠다.

경국대전에 따르면 신장으로 무릎 아래 장딴지 부위를 치도록 규정되어 있었지만 시기에 따라 매질하는 부위도 달라졌다. 1439년(세종 21) 2월 2일 실록 기사에 따르면 세종 때에는 의금부에서 고문할 때 죄인을 모로 눕혀놓고 한쪽 넓적다리와 장딴지를 치다가 살이 터지고 피가 나면 다시 반대편으로 눕혀놓고 다리를 쳤다. 이에 반해 조선 후기에는 의자 모양의 ‘동틀’에 앉혀놓고 발등과 무릎 사이를 줄로 묶은 다음 정강이를 치는 방식으로 바뀌었다. 장딴지보다 훨씬 고통스런 정강이 부위를 타격한 것인데, 하멜의 목격담과 춘향전의 춘향이 고문당하는 장면 묘사에서 이를 확인할 수 있다. 이 때문에 정약용은 조선에서 고문할 때 쓰는 신장이 중국의 신장에 비해 두 배나 강력했다고 말한다. 중국에서는 크기가 작은 둥근 모양의 신장을 쓰는데다가 우리처럼 정강이를 맞게 하는 대신 볼기와 넓적다리를 번갈아 치는 방식이었기 때문이었다.

고문에도 나름의 규정이 있어 신장으로 한 번에 30대 이상 치지 못 하게 하였으며, 한 차례 신장을 친 뒤에는 사흘이 지나야만 다시 칠 수 있었다. 그리고 지방 고을 수령은 마음대로 신장을 쓰지 못 하게 하여 죄인을 신문할 때는 반드시 관찰사의 허락을 받도록 했다.

군법 집행에 쓴 곤장(棍杖)

한편 군대에서 군법을 집행할 때나 도적을 다스릴 때에는 곤(棍), 즉 곤장을 사용했다. 곤장은 배의 노처럼 끝이 넓적한 모양으로 길이는 태, 장의 두 배를 넘는다. 곤장으로는 볼기와 넓적다리를 번갈아 치도록 규정했는데, 가시나무나 물푸레나무로 만든 태, 장의 재질과 달리 버드나무가 사용됐다. 여기서 특히 강조하고 싶은 것은 곤장이 조선 후기에 가서야 등장한다는 사실인데, 이를 아는 사람은 많지 않은 듯하다. 예를 들어 세종대를 배경하는 사극에서 곤장이 등장한다면 명백한 고증 잘못이다.

곤에도 모두 다섯 종류가 있었다. 이 중 가장 긴 것은 죽을죄를 저지른 자를 다스리는 중곤(重棍)이었는데 중앙의 병조판서, 군문대장과 함께 지방의 병마절도사, 수군절도사 등 최고위 군인만이 사용할 수 있었다. 또 가장 두터운 것은 한양의 포도청과 지방의 토포영(討捕營) 등에서 도둑을 다스리는 치도곤(治盜棍)이었다.

프랑스 파리 외방전교회 선교사 신분으로 고종 때인 1877년(고종 14) 포교 활동을 위해 조선에 방문했다가 4개월 만에 잠입 사실이 발각되어 포도청에 투옥된 적이 있는 펠릭스 클레르 리델(Félix-Clair Ridel: 1830~1884)의 목격담에 따르면 겨우 곤장 10대를 맞고도 의식을 잃는 이들도 있었다. 또 살점이 곤장에 심하게 묻어났으며 곤장을 맞은 뒤로는 회복까지 거의 한 달이 걸렸다고 한다.

이처럼 곤장은 태, 장과는 비교가 안 될 만큼 고통스러운 형벌이었기 때문에 한 번에 30대 이상을 치지 못 하게 하였으며, 군사권을 가진 변방 지역의 수령 이외의 일반 고을 수령은 아예 사용하지 못 하게 했다. 하지만 통쾌한 기분을 느끼기 위해 수령들이 규정을 벗어나 제멋대로 고을 백성에게 곤장과 신장을 쓰다가 종종 사달이 나기도 했다.

피편(皮鞭), 원장(圓杖), 주장(朱杖)

지금까지 태·장, 신장, 곤장 세 가지 자주 쓰인 형구를 살펴보았는데, 형구는 이 외에도 여럿 더 있었다. 그 가운데 하나는 피편(皮鞭)이라는 채찍인데, 이는 태형보다 가벼운 형벌로 일반 중앙 관청, 즉 형조와 의금부 등 사법관청을 제외한 관서에서 하급 관속의 잘못을 다스릴 때 썼다. 다만 채찍으로 어느 부위를 때렸는지는 명확하지 않다. 서경(書經)에서 나오듯 중국 고대에서와 같이 등을 친 것으로 보는 학자도 있고, 종아리를 때렸다고 주장하는 분도 있다. 다만 피편은 영조 때 사용된 기록을 마지막으로 이후 더 이상 사용되지는 않고 사라졌다.

또 조선 전기에 주로 도적을 다스릴 때에는 매질을 맵게 하고자 일반 신장이 아닌 둥근 몽둥이 모양의 원장(圓杖)을 쓴 적도 있었다. 하지만 원장을 맞다가 죽는 일이 잦아 관리들이 함부로 사용하지 못 하도록 그 사용 대상을 제한하였다. 뒷날 국왕 영조가 고을 수령의 원장 사용을 엄격히 금지한 것도 이 때문이다.

때론 정쟁이 격화된 조선 후기에 주장(朱杖)이 형구로 사용된 적도 있었다. 주장은 관원을 수행하는 나장(羅將) 등 관속들이 들고 다니던 붉은 칠을 한 의례용 도구였다. 원래 고급 관원들의 행차나 관아 행사 때 사람들이 가까이 오지 못 하게 하려고 길거리에서 관속이나 군졸들이 휘두르던 것이다. 그런데 문초 현장에서 주장을 든 이들이 자백을 받아내려고 죄인의 겨드랑이 혹은 가슴을 찔러댔는데, 이런 행위를 당시 주장당문(朱杖撞問)이라 불렀다. 이게 얼마나 심했는지 죄인을 문초하다가 주장으로 마구 찔러서 갈비뼈가 부러지고 창자가 튀어나오기도 했다는 기록도 보인다.

이상에서 보듯이 조선시대에 여러 종류의 형구가 쓰였고 매질 방법도 일률적이지 않았다. 신체형이 사라지고 고문이 불법화된 지금, 이들 형구들을 이제 기록 속에서나 만날 수 있다는 것에 감사할 일이다.

심재우 한국학중앙연구원·조선시대사

서울대학교 국사학과에서 조선시대사 연구로 박사학위를 받았다. 국립중앙박물관 학예연구사, 한국역사연구회 사무국장, 역사학회 편집이사 등을 역임했으며 현재 한국학중앙연구원 한국학대학원 인문학부 교수로 재직 중이다. 저서로는 『조선후기 국가권력과 범죄 통제』, 『네 죄를 고하여라』, 『백성의 무게를 견뎌라』, 『단성 호적대장 연구』(공저), 『조선의 왕비로 살아가기』(공저), 『조선후기 법률문화 연구』(공저), 『검안과 근대 한국사회』(공저) 등이 있다.