■ 심재우의 ‘법률과 사건으로 보는 조선시대’ ⑭_ 한양의 야간 통행금지와 밤 풍속

야간 통행금지, 야금(夜禁)

이전 칼럼에서 조선시대 한양의 각종 금령(禁令)에 대해 살폈다. 이번에는 한양 도성 안에서 시행되었던 야간 통행금지에 대해 알아보기로 한다.

통금 제도는 지금 우리에게도 그리 낯선 일은 아니다. 나이 지긋한 독자라면 경험이 있겠지만 필자가 초등학생이던 1970년대 후반에도 야간 통행금지 제도가 있었던 것으로 기억한다. 당초 통금제도는 해방 직후인 1945년 9월 미군정의 포고에 의해 처음으로 서울과 인천에 저녁 8시부터 다음날 새벽 5시까지 실시된 바 있는데, 한국전쟁 이후 전국으로 확대되었다. 통행금지 시간은 차츰 단축되어 1961년에는 자정부터 새벽 4시까지 4시간으로 정해졌고, 마침내 1982년 1월 5일 완전히 폐지되었다. 그런데 이 통행금지 제도는 연원을 추적해보면 조선시대까지 소급할 수 있다.

조선왕조 한양에서는 치안상의 이유로, 그리고 신분질서를 공고히 하고자 각종 규제 조치가 있었다. 도성민들이 하지 말아야 할 금령(禁令) 중에는 야간 통행금지도 포함되었는데, 이를 ‘야금(夜禁)’이라 불렀다. 당시 도성문은 인정(人定)에 닫고 파루(罷漏)에 여는 것이 원칙이었고, 도성 안에서는 대략 밤 10시부터 새벽 5시경까지 대소 관리를 비롯한 사람들의 통행을 전면 금지하였다.

미국 천문학자로서 1883년 12월에 조선을 방문한 퍼시벌 로웰은 통금 단속을 위해 순찰을 도는 순라꾼의 모습을 그의 책 조선, 조용한 아침의 나라에 남겼다. 그의 관찰에 따르면 순라꾼들은 등불과 종, 쇠방망이와 쇠사슬을 휴대하였다고 한다. 순라꾼들은 자신들의 접근을 알리는 신호로 등불과 종소리를 이용했고, 쇠방망이와 쇠사슬은 범죄자를 체포, 압송하기 위한 것이다.

야간 순찰의 체계와 통행증

그런데 야간 통행금지, 즉 야금(夜禁)을 어기는 것을 ‘범야(犯夜)’라 하였다. 포도청(捕盜廳)과 순청(巡廳)은 이들 통금 위반자인 범야자들을 단속하기 위해 야간 순찰을 전담한 관청이었다. 또 양란을 거치면서 조선후기 도성 방위를 위해 삼군문(三軍門)이 창설된 후로는 훈련도감, 금위영, 어영청의 삼군문에서도 도성 순라 임무를 분담하였다. 야금이 효과적으로 시행되기 위해서는 위반자를 적발하기 위한 야간 순라의 중요성이 강조될 수밖에 없었기 때문이다. 이처럼 통금 단속은 치안을 맡은 포도청 외에도 도성을 방위하는 군영이 공조하는 체계가 구축되었다.

야간 순라 구역을 살펴보자. 포도청은 좌포도청, 우포도청 각각 8패로 나눠 16개 구역을 맡았는데, 궁궐과 관청, 주거 밀집지역, 종로와 연결된 도성 내외 주요 도로망이 포함되었다. 훈련도감, 금위영, 어영창 등 삼군문의 경우도 3일에 한번씩 8패로 나눠 야간에 정해진 구역을 순찰하였다. 19세기 초 기록에 따르면 이렇게 한성부 전체 순라에 동원된 군사는 삼군문 222명, 포도청 38명 등 260명에 달했다.

순찰 과정에서 야금을 어긴 자들은 모두 일단 날이 밝기 전까지 가두었다가 다음날 곤장으로 다스렸는데, 적발된 시간에 따라 곤장 10대부터 30대까지 차이를 두어 처벌하였다. 초저녁이나 통금 해제 직전의 새벽녘은 10대, 한밤중인 삼경에 적발될 경우 30대 하는 식이다. 다만 조정 관리나 사대부, 궁궐 안 국왕의 지근거리에서 왕명 출납 등의 일을 맡은 액정서(掖庭署) 소속 별감(別監)인 액례(掖隷)에 대해서는 특별대우를 하였는데, 국왕의 허가를 받기 전에는 함부로 처벌하지 못하도록 했다.

한편 통금이 있다고 해서 야간 통행을 무조건 제한한 것은 아니다. 급한 공무나 질병, 출산이나 상을 당한 경우 사정을 아뢰고 목적지로 갈 수 있었다. 또 승정원, 액정서 등 야간에 궁중의 급한 업무를 수행하는 경우에는 야간통행증에 해당하는 ‘물금첩(勿禁帖)’을 발급해주었다. 관청의 하인들 중에 공무로 야간에 왕래할 경우 이 물금첩을 소지해야 했다.

통금 위반자 단속 현장

어떤 이들이 통금을 위반했을까? 조선후기 범야자들은 대개 음주로 인해 통행금지 시간을 위반하는 경우가 많았는데, 일반인보다는 전현직 관리, 유생, 권력기관의 하급 관속들의 위반 사례가 많았다. 특히 별감들이 가장 큰 문제를 일으켰다.

별감(別監)은 궁궐 내에서 여러 가지 잡일을 맡은 관청 액정서(掖庭署) 소속 관속들을 말한다. 이들은 양반보다 격이 떨어지는 자들로서 왕명의 전달과 알현, 궁궐문의 자물쇠와 임금이 쓰는 붓과 벼루 관리, 궐내 행사의 준비 등 천한 업무를 수행하였다. 하지만 대전, 왕비전, 세자궁 등에서 근무하였기 때문에 왕실의 권위를 등에 업고 호가호위할 수 있었다. 국왕을 호위하는 무예청 소속 무예별감(武藝別監) 또한 이들과 같은 부류라 할 수 있었다.

조선후기 이들 별감들이 야금을 범한 사례는 여러 건 확인된다. 예컨대 1725년(영조 1)에는 무예별감 이상기와 주영준, 호위청 군관 김태서가 통금 시간에 술에 취해 길거리에서 싸움을 벌이다 체포된 일이 있었다. 1783년(정조 7)에도 무예별감 윤장수가 흰색 사복 차림으로 술에 취해 노상에 누워 있다가 단속 군관들에게 체포되기도 하였다.

통금을 어기고도 심지어 단속을 나온 관속들에 대해 폭력을 행사하는 일도 종종 발생했다. 1709년(속종 35) 4월에 별감 백세장이 창녀(娼女) 옥빙 등과 술을 마시다 야금을 어기고는 체포하려던 나졸을 집단으로 구타하여 사경에 빠지게 한 일도 있었다. 요즘도 한밤중에 술에 취해 사리분별을 못하고 경찰의 공무집행을 방해하는 일이 매스컴에 단골 메뉴처럼 등장하는 것을 보면, 예나 지금이나 지나친 술은 화근의 원인이 아닐까 싶다.

야간 통행금지는 도성의 안전을 위해 취하는 조치이므로 이를 어기는 자들을 엄히 다스려야 하지만, 그렇다고 매번 엄격한 잣대로 처벌을 능사로 한 것은 아니었다. 정조는 아래 사례에서 보듯이 융통성 있게 법집행할 것을 주문하기도 하였다.

1796년(정조 20) 4월 12일 밤에 성균관 진사 이정용이 술에 취해 궁궐 담장 아래 민가에 누워 있다가 훈련도감 군사에게 적발되었다. 그러자 정조는 "성균관 근처의 민가는 집춘영(集春營) 건물과 지붕이 서로 잇닿아 있으니 야금시간을 범했다고 논하는 것은 옳지 않다. 근래에 조정의 관료나 유생들을 물론하고 주량이 너무 적어서 술의 풍류가 있다는 것을 듣지 못하였다. 이 유생은 술의 멋을 알고 있으니 매우 가상하다“고 말하고 오히려 쌀 한 포를 주도록 명령하였다.

야간 통금 해제와 철야풍속

앞에서 야금과 이를 어긴 범야자들에 대한 단속에 대해 이야기했는데, 그렇다고 통금이 일 년 내내 계속된 것은 아니다. 조정에서는 명절 등 특정일에 야간 통금을 해제하여 백성들이 즐길 수 있도록 했다. 먼저 설날 전후 3일간 밤에 통행할 수 있도록 하였다. 또 정월 대보름에는 약밥과 부럼을 먹고, 저녁에 보름달을 보며 다리밝기를 하는 풍속이 있었기 때문에 통금을 해제하였다. 석가탄신일인 초파일에도 연등 행사 등을 위해 야금을 해제하기도 하였다.

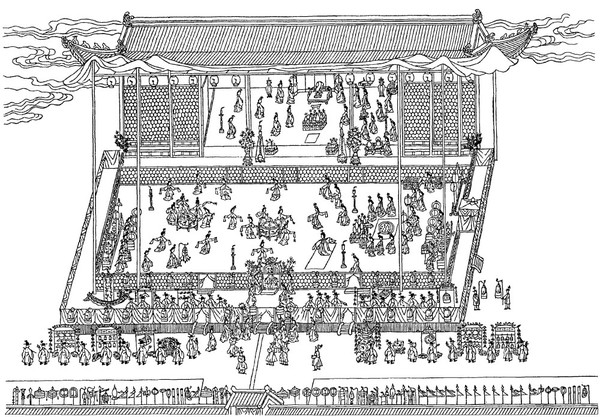

이 밖에도 동짓날이나 성균관 유생들을 대상으로 치러진 과거 시험일, 왕의 탄생일, 왕의 능행과 궁중 연회 때에도 종종 야금을 해제하였다. 특히 18세기 왕의 행차에는 화려한 의장과 진귀한 볼거리로 인해 인파가 몰렸다. 1792년(정조 16) 왕의 행차가 저녁 늦게까지 이어지자, 길에서 구경하던 백성들의 혼잡한 상황을 막기 위해 정조는 야금을 풀어주도록 했다.

조선에서는 아예 밤을 새우는 것이 목적인 철야일도 존재했다. 한국학중앙연구원 민속학 전공의 김유진씨 논문에 따르면 조선의 3대 철야일은 경신일, 교년일, 제야일을 말한다.

경신일은(庚申日)은 육십갑자의 57번째 날로, 오래전부터 동지섣달의 경신일이 되면 잠을 자지 않고 술과 음식을 즐기며 밤을 새곤 했다. 이 경신일의 밤샘 풍속은 도교 사상과 관련이 깊은데, 이날 잠을 자면 몸에서 삼시충(三尸蟲)이 빠져나가서 하늘의 신에게 자신의 잘못을 고한다고 믿었기 때문이다. 또 음력 12월 24일은 교년일(交年日)이라고 해서 왕이 신하들과 밤을 세웠다.

제야일(除夜日)은 섣달 그믐밤을 말하는데, 집집마다 불을 켜두고 가족이 함께 둘러앉아 송구영신의 의미로 밤을 새웠다. 궁과 관아에서는 불놀이를 하거나 잡귀를 몰아내는 의식인 나례(儺禮)를 행하며 즐겼다.

조선시대 야금제도는 갑오개혁기인 1895년까지 계속되었다. 따라서 특별한 날을 제외하면 한양의 밤은 모두가 일상적으로 자유롭게 누릴 수 있는 시공간이 아니었다. 24시간 활동이 자유로운 지금 우리의 입장에서는 결코 상상하기 싫은 일상이다.

심재우 한국학중앙연구원·조선시대사

서울대학교 국사학과에서 조선시대사 연구로 박사학위를 받았다. 국립중앙박물관 학예연구사, 한국역사연구회 사무국장, 역사학회 편집이사 등을 역임했으며 현재 한국학중앙연구원 한국학대학원 인문학부 교수로 재직 중이다. 저서로는 『조선후기 국가권력과 범죄 통제』, 『네 죄를 고하여라』, 『백성의 무게를 견뎌라』, 『단성 호적대장 연구』(공저), 『조선의 왕비로 살아가기』(공저), 『조선후기 법률문화 연구』(공저), 『검안과 근대 한국사회』(공저) 등이 있다.