칼을 차고 옥에 갇힌 춘향

춘향의 백옥 같은 고운 다리 쇄골하여 갈라지니, 붉은 피가 솟아나서 좌우에 빗발치듯 뿌린다.… 이에 반생반사(半生半死) 춘향이 점점 악을 쓰며 하는 말이,

“여보, 사또 들으시오. 여자가 한번 한을 품으면 생사를 가리지 않는다는 것을 어이 그리 모르시오. 계집의 모진 마음 오뉴월에 서리 치네. 넋이 되어 하늘에 떠돌다가 우리 임금 앉은 곳에 이 억울함을 아뢰오면 사또인들 무사할까. 덕분에 죽여 주오.”

사또 기가 막혀,

“허허 그년 말 못할 년이로고. 큰칼 씌워 하옥하라.”

하니 큰칼 씌워 봉인하여 옥사장이 등에 업고 삼문 밖으로 나온다.

위의 대목은 『춘향전』에서 남원부사 변사또의 수청을 거부한 춘향이 모진 고문을 당한 뒤 목에 칼이 채워져 옥에 갇히는 장면이다. 춘향은 이 때 겨우 목숨만 부지하여 관문을 나오면서 칼머리를 손에 들고 울며 말한다. 나라 곡식을 훔쳐 먹은 것도 아니고 살인 죄인도 아닌 자신을 왜 이렇게 모질게 다루냐고...

다 아는 것처럼 『춘향전』은 조선시대 최고의 소설로 지금까지도 꾸준히 읽히는 고전이다. 『춘향전』에는 암행어사 이도령이 출도하는 모습 등 가슴을 뛰게 하는 장면이 여럿 나오는데, 필자는 칼을 차고 옥에 갇힌 춘향과 이도령의 상봉 또한 극적이라고 생각한다.

여기서 잠깐, 칼은 한자로 ‘가(枷)’라고 쓴다. 그런데 춘향이 칼을 차고 옥에 갇혀 있는 모습이 자연스러워 보이지만 사실 당시 법에는 여인의 목에 칼을 채우는 것이 금지되어 있었다. 변사또가 춘향에게 칼을 채운 행위는 요즘 말로 하면 직권 남용에 해당한다고 할 수 있으니, 자신의 수청을 거부한다고 춘향을 무자비하게 매질하고 괴롭힌 변사또에게 규정 따위가 그리 중요한 것은 아니었을 것이다.

조선과 중국에서 사용한 여러 종류의 칼

그렇다면 칼은 누가 언제 차는가? 사극에서 한번쯤 보았을 법한 조선시대 칼의 정확한 재원을 알아보자.

조선에서 칼은 마른 나무로 만들어서, 길이는 172센티미터 정도 되고 목을 넣은 부분의 둘레가 약 37센티미터였다. 죄수의 도망을 막는다는 이유로 옥에 가둘 때 칼을 채웠는데, 중죄수일수록 더 무거운 칼을 사용했다. 칼의 무게는 대략 10킬로그램 전후되었는데, 정확히 이야기하면 장형(杖刑)에 처해질 죄수는 8.4킬로그램, 도형(徒刑)·유형(流刑)과 같이 유배에 해당하는 죄수는 10.8킬로그램, 사형수는 가장 무거운 13.2킬로그램 무게의 칼을 각각 차야했다. 또한 『경국대전(經國大典)』에 칼은 수갑과 마찬가지로 평민과 천민 남자에게만 채우고, 공신이나 관리, 부녀자를 옥에 가둘 때는 이들을 배려하는 차원에서 원칙적으로 칼을 채우지 못하게 했다.

이제 중국의 칼을 설명할 차례이다. 조선왕조에서는 앞서 얘기한 것처럼 길쭉한 모양의 단일한 칼이 쓰인데 비해, 중국에서는 모양도 크기도 다양한 여러 종류의 칼이 있었다.

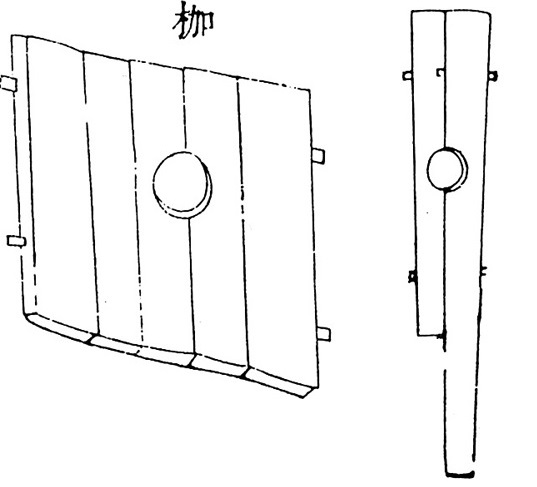

먼저 소개할 것이 ‘가(枷)’와 ‘장판(長板)’이다. 모두 두 개의 나무판을 잇대어 사용하는데, 조선시대의 칼과 마찬가지로 안에는 죄수의 목을 넣는 원형의 구멍이 있었다. 가는 정사각형 모양에 가깝고, 장판은 길쭉하긴 하지만 하나의 나무판이 다른 것보다 긴 모양이었다.

다음으로 ‘연가(連枷)’라고 해서 여러 명의 죄수의 목을 한꺼번에 채우는 칼이 있었는데, 특히 세 사람을 동시에 채우는 것을 삼련가(三連枷)라 불렀다. 하나의 칼로 두세 명의 죄인을 묶어둘 수 있다는 점에서 연가는 당시 옥졸 입장에서 매우 유용한 계구였다고 하겠다.

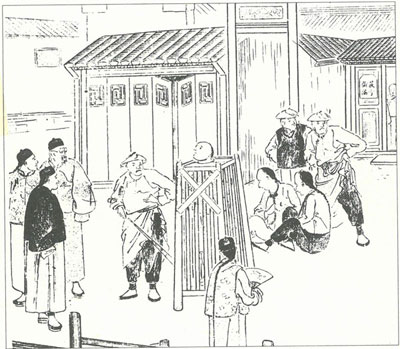

마지막으로 ‘입가(立枷)’가 있었는데, 칼의 변종으로서 명나라 신종(神宗) 연간인 16세기말 17세기초에 고안되었다고 알려지고 있다. 이 칼은 도망을 막기 위한 것이면서 동시에 사형 집행의 도구로도 기능한 무서운 계구였는데, 나무로 만들어 높이가 높은 함(檻) 모양을 하고 있어 ‘참롱(站籠)’이라고도 불렀다.

입가 속에 갇힌 죄수는 목은 밖으로 나온 상태로 앉지도 못하고 함속에서 기립해 있어야 했다. 입가의 목을 채우는 부분은 사람의 키보다 높아서 죄수가 갇히면 오랫동안 버티는 것이 사실상 불가능하였다. 그래서 입가 속에 죄수를 가둘 경우 옥졸이 발밑에 두세 개의 벽돌을 넣어서 죄수의 목이 조여도 3, 4일은 버틸 수 있도록 했으나, 발밑에 넣은 벽돌을 빼내면 죄수가 하루도 견디지 못하고 죽곤 했다. 명나라 비밀경찰들이 중대사건 피의자에게 이 입가를 사용했기 때문에 사대부들은 입가 이야기만 들어도 안색이 변할 정도로 치를 떨었다고 전해진다.

영조, 규정 준수를 강조하다

방금 중국에서 사용한 여러 칼을 소개하였는데 다시 조선으로 돌아와 보자. 앞서도 얘기했듯이 조선에서 관리와 여성들은 옥에 갇히더라도 칼을 채우지 않도록 하는 것이 법규에 명시되어 있었다. 하지만 이게 현실에서는 잘 지켜지지 않았다.

1747년(영조 23)에 영조는 평안도 관찰사로부터 국경을 넘어 청나라에 들어갔다가 적발된 두 여인 삼례(三禮), 소업(小業)의 처리에 대한 보고서를 읽고는 관리가 규정과 달리 이들을 칼에 채워 옥에 가뒀다는 사실을 알게 된다. 이에 영조는 법이 서울과 지방이 달라서는 안된다고 강조하며, 지방에서 규정을 무시하고 여자 죄수에게 칼을 씌우지 못하게 할 것을 재천명한다. 그리고 각도에 분부하여 위법하는 사례가 없도록 지시하였다.

그로부터 14년 뒤인 1761년(영조 37)에 대궐 안에서 치러진 과거 시험에서 소란을 피웠다는 이유로 유생(儒生)을 칼을 채워 형조 관아로 내려 보내는 일이 발생하였다. 이 때 영조는 앞서 여자 죄수에게 한 것처럼 공부하는 유생들에게도 칼을 채우지 않는 것을 영구히 정식으로 하라고 지시한다. ‘선비는 죽일 수는 있어도 욕보여서는 안된다(士可殺 不可辱)’는 이유에서다.

이와 같은 국왕 영조의 노력에도 불구하고 죄수들에게 함부로 칼을 채우는 일은 근절되지 않는 등 이후 규정은 점차 느슨해졌다. 관리 입장에서는 칼에 채워두면 죄수를 관리하기에 한결 편하기 때문이었을 것이다. 예컨대 정조대인 1789년(정조 13)에 전라도 강진에서 겨우 열여덟의 김은애(金銀愛)가 자신이 외간 남자와 간통했다고 거짓 소문을 퍼뜨린 이웃 노파를 잔인하게 살해한 사건이 발생했다. 이 때 강진현감 박재순(朴載淳)은 그녀의 목에는 칼을 씌우고, 손과 다리에는 수갑과 쇠사슬을 채워 그녀를 꽁꽁 묶은 채 신문했다.

또 1795년(정조 19)에는 고을 백성들을 함부로 때려 무려 스물다섯 명이나 잔혹하게 죽게 한 창원부사 이여절(李汝節)에게는 국왕 정조가 직접 칼과 수갑을 채운 상태로 옥에 가두라고 지시하기도 하였다.

“칼과 수갑은 돈을 녹이는 큰 화로”

사실 목에 씌우는 칼이든 손에 채우는 수갑이든 간에 당초 목적은 죄수의 도망을 막기 위한 것이지만 옥졸 입장에서 뇌물을 챙기는 데 유용한 도구가 되기도 하였다. 그래서 정약용은 궁극적으로 옥중 죄수에게 큰 고통을 안기는 칼은 채워서는 안된다고 생각했다. 목민심서에 실린 다산의 이야기를 들어보자.

칼이라는 물건은 옥졸을 위하여 만들어진 것이다. 그것을 쓰면 내려다보거나 쳐다볼 수가 없고, 호흡이 통하지 않아서 잠깐이라도 사람이 견딜 수 없는 것이다. 차라리 죽이려면 죽일 것이지 칼을 씌우는 것은 옳지 못하다. 성인(聖人)은 지혜가 많으니 반드시 이것을 만들지는 않았을 것이다. 칼을 쓰게 되면 죄수에게는 삶과 죽음이 눈앞에 급박하고 옥졸은 마음대로 조종할 수 있게 된다. 이 귀중한 목숨이 저 큰 권한에 맡겨지니 무슨 보물인들 아까워할 것이며, 무슨 요구인들 감히 거절할 것인가? 칼과 수갑이란 돈을 녹이는 큰 화로인 것이다. (『목민심서』 형전, 「휼수(恤囚)」.)

위의 다산의 언급처럼 조선후기에 옥졸이 칼을 벗겨주면서 뇌물을 챙기곤 했다. 예컨대 당시 옥중 죄수들의 신고식 중에는 해가례(解枷禮)라는 것이 있었다. 칼을 벗겨주는 대신에 옥졸과 고참 죄수가 돈을 뜯는 것을 의미하는데, 이를 환골례(幻骨禮)라고도 불렀다.

죄수에게 칼을 채우고 가혹행위를 벌이는 일도 있었는데, 1783년(정조 7)에 황해도 해주 감옥에서 신참 죄수가 칼에 묶인 채 옥졸과 고참 죄수의 괴롭힘 때문에 숨지는 일까지 발생했다. 내용은 이렇다. 옥졸 최악재가 신참 죄수 박해득에게 뇌물을 요구했다. 그가 응하지 않자 고참 죄수 이종봉을 시켜 박해득의 목에 칼을 씌운 채 칼 끝을 두 발의 발등 위에 올려놓고 새끼줄로 꽁꽁 묶어 곱사등 모양을 만들었다. 옴짝달싹 할 수 없던 박해득이 넘어지면서 담벼락에 부딪쳐 결국 목뼈가 부러져 죽게 된 것이다. 다산의 말처럼 옥졸 최악재에게 칼은 큰돈을 벌 수 있는 도구였던 셈이다.

심재우 한국학중앙연구원·조선시대사

서울대학교 국사학과에서 조선시대사 연구로 박사학위를 받았다. 국립중앙박물관 학예연구사, 한국역사연구회 사무국장, 역사학회 편집이사 등을 역임했으며 현재 한국학중앙연구원 한국학대학원 인문학부 교수로 재직 중이다. 저서로는 『조선후기 국가권력과 범죄 통제』, 『네 죄를 고하여라』, 『백성의 무게를 견뎌라』, 『단성 호적대장 연구』(공저), 『조선의 왕비로 살아가기』(공저), 『조선후기 법률문화 연구』(공저), 『검안과 근대 한국사회』(공저) 등이 있다.