“살인사건의 10건 중 7, 8건이 유야무야”

‘살인자사(殺人者死)’란 말이 있다. 고전에서 종종 등장하는 이 표현은 살인한 자는 사형에 처해야 한다는 의미이다. 전통사회에서 사람들은 목숨엔 반드시 목숨으로 갚게 해야 한다고 생각했다. 한참을 거슬러 올라 고조선의 팔조법금(八條法禁), 그리고 중국의 한고조(漢高祖) 유방(劉邦)이 시행한 약법삼장(約法三章)에도 살인을 저지른 자를 극형으로 다스리게 하는 규정을 첫째 조문으로 두고 있다. 사실 동서고금을 막론하고 살인행위는 용서받을 수 없는 중대 범죄가 아닐까 싶다. 이 때문에 조선시대에 살인사건이 발생하면 반드시 조정에 보고하여 국왕의 판결을 거치도록 하였다. 죄인이 정당한 죄 값을 치르게 하여 억울한 일이 없도록 하기 위해서였다.

그런데 문제는 ‘살인자사’의 원칙이 현실에서 잘 지켜지지 않았다는 사실이다. 조선후기의 실학자로 유명한 성호 이익이 『성호사설』에서 당시 상황을 다음과 같이 지적한다.

피살되는 것보다 더 원통한 것이 없으니 살인한 자를 죽이는 일은 법의 가장 급선무다... 그러나 관장(官長)이 법을 남용해 죽이면 피해자 가족이 감히 어떻게 하지 못하고, 권세 있는 자가 재물을 써 도모하면 마찬가지로 감히 보복할 수 없다. 한번 죽으면 다시 살아나지 못하지만 가난한 백성은 대개 염습(斂襲)과 매장(埋葬) 경비를 걱정하게 되고, 또 검시하는 관리를 대접하려면 재산이 탕진된다. 그러므로 원수의 집에서 뇌물을 받고 사건을 은폐하는 일이 있는데, 이것을 사화(私和)라고 한다. 아들이나 동생이 아버지나 형의 원수를 갚지 못하니 교화(敎化)의 퇴락함이 이보다 더할 수 없다. (『성호사설』 권11, 인사문(人事門) 「살인법(殺人法)」)

이익은 위의 글에서 당시 살인사건 가해자가 법의 심판을 받는 대신 돈으로 해결하고 있는 실정을 고발한다. 가족이 범죄 피해를 당해도 만만치 않은 장례비 마련을 위해, 또 시신을 검시하러 온 관리들의 가렴주구로 가산을 탕진할까 두려워 피해자 가족이 가해자 측으로부터 돈을 받고 사건을 개인적으로 해결하곤 했다는 것이다.

그렇다면 얼마나 많은 사건들이 법의 심판 없이 유야무야 되었던 것일까? 그 유력한 힌트가 다산 정약용의 언급이다. 다산은 『목민심서(牧民心書)』에서 자신의 경험상 민간에서 발생하는 살인 사건의 10건 가운데 7, 8건은 관에 보고되지 않는다고 진단한다. 설마 그 정도까지였을까? 필자는 다산의 말이 과장된 표현이라고 생각하지만, 그럼에도 불구하고 당시 수면 아래로 묻히는 사건이 상당히 많았음은 분명하다.

검시 현장에서 자행되는 아전들의 횡포

방금 말한 것처럼 다산은 살인사건의 상당수가 관에 신고조차 되지 않는다고 말했는데, 그 이유를 조선시대 살인 사건 처리의 제반 문제 때문임을 지목한다. 당시 검시 및 수사 과정에서 자행되었던 여러 폐단과 문제점이 무엇이었는지 구체적으로 살펴보자.

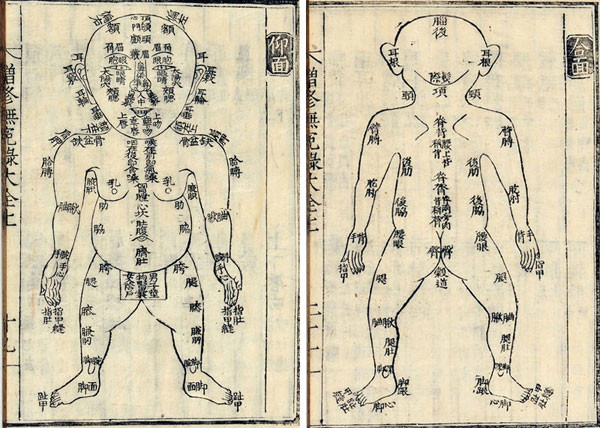

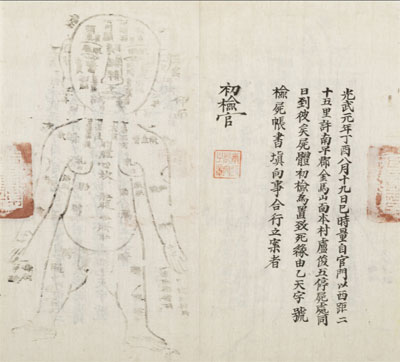

먼저 살인사건 처리와 관련한 가장 큰 폐단은 검시 과정에서 일어났다. 조선왕조의 법에 살인이나 자살 등 변사사건이 발생할 경우 시신이 놓인 고을의 수령이 검시관(檢屍官)이 되어 검시를 주관하게 되어 있었다. 따라서 사건이 관에 접수되면 수령 일행이 사건 현장을 행차하는데, 이 때 관아에서 수령을 보좌하는 관속들인 아전(衙前)과 군교(軍校) 등이 사건을 빌미로 민가를 부수고 세간을 약탈하며 마음대로 횡포를 부렸다.

특히 사건 조사라는 명목 하에 사건의 피의자인 정범(正犯) 외에도 공범, 증인, 이웃 사람들을 잡아들여 신문을 하고 공초를 받는 과정에서 이들의 행패가 극에 달했다. 다산의 표현을 빌자면 수령이 사건 현장에 행차하기도 전에 악독한 군교는 호랑이처럼 으르렁거리며, 사나운 아전은 고래고래 고함을 치면서 고을을 다녔다. 이들은 솥을 가져가거나 돼지와 소를 끌고 가는가 하면, 항아리를 뒤져 백성의 세간을 빼앗고 노인, 어린이, 과부 할 것 없이 마음대로 잡아들이기도 했다. 이 때문에 살인사건이 발생했다는 소문만 들려도 해당 고을 백성들이 난리를 만난 듯 순식간에 모습을 감췄다. 놀란 고기떼가 흩어지고 짐승들이 도망가듯이 해서 고을이 텅 비는 일도 있었다.

실제로 다산이 지방관으로 있을 때 사건 현장에서 관내 아전들의 비리를 직접 목격한 사실을 토로했다. 황해도 곡산부사로 근무할 때 다산은 대부분의 백성들이 법에 무지하다는 사실을 잘 아는 아전들이 사건 관련자들을 협박해 뇌물을 뜯어내는 모습을 수차례 목도했다. 하지만 실상은 뇌물을 바친 백성들은 법조문상 죽을죄를 저지른 것도 아니었다. 한술 더 떠서 뇌물을 바친 시골의 무지렁이 농민이 사형을 모면하면 아전들은 자신이 힘을 쓴 덕분이라고 생색을 내기까지 했다. 한마디로 살인 사건에 연루된 자들은 못된 관속들의 먹잇감이 되었고, 검시 현장은 이들이 가렴주구를 자행하는 터전이었던 셈이다.

두들겨 패서 억지로 만든 옥사, ‘단련성옥(鍛鍊成獄)’

수령 일행이 사건 현장에 도착하여 수사를 하기 위해서는 시신 검시와 함께 사건 관련자들에 대한 신문이 필수적이었다. 검시 현장에서의 또 다른 문제는 이 과정에서 발생했다. 살인사건이 일어난 경우 범죄 피의자뿐만 아니라 증인이나 목격자, 가까운 이웃 사람 등이 조사 대상이 되는데, 사건과 무관한 자들도 한번 조사 장부에 이름이 올라가면 수사가 마무리될 때까지 옥에 갇혀 큰 고초를 겪는 것이 불가피했다.

더구나 변사체에 대한 검시는 해당 고을 수령 외에도 이웃 고을 수령에 의해 반드시 재검(再檢)을 하도록 되어 있었다. 또한 사망 원인이 애매한 경우에는 3, 4차 내지 심지어 5, 6차의 검시를 하는 경우도 있었다. 이 때문에 사건 관련자들은 열흘, 한 달, 심지어 수개월에 걸쳐 감옥에 꼼짝없이 갇혀 조사를 받아야 했다. 감옥에서 이들은 간수들의 토색질을 견뎌야 했으며, 술값, 밥값, 담배값, 연료값 등 각종 비용을 치러야 했다. 결국 옥바라지 비용을 감당하지 못해 가산을 탕진하게 되는데, 이 때문에 다산은 감옥에 갇히고도 집안을 온전하게 보존할 수 있는 사람은 백 명 중 한 명에 불과할 정도라고 말한다. 이처럼 운이 나쁘게 살인 사건에 연루되면 그 고통이 이만저만한 것이 아니었다.

이들이 조사받는 과정에서도 난관은 이어진다. 이들은 사건의 전후 사정에 대해 진술할 때 사실대로 말하면 해당 이웃과 원수가 되었고, 간혹 그와 평소 안면이 있다는 이유로 사실 관계를 숨겨주었다가는 나중에 수령에 의해 억울하게 죄를 뒤집어쓰거나 형장을 맞기도 했다.

한편 검시 현장에서 불법적으로 고문을 자행하는 일도 종종 일어났다. 사건 관련자들의 공초를 받을 때에는 고문하라는 법이 없는데도 행정에 익숙지 않은 수령과 무식한 아전들은 진술이 자기 마음에 들지 않으면 종종 매질을 가했다. 곤장으로 볼기를 치거나, 붉은 칠을 한 몽둥이인 주장(朱杖)으로 갈빗대를 예사로 찔러댔다. 이런 와중에 매질의 고통을 누가 참아낼 수 있겠는가! 결국 거짓 자백을 바탕으로 사건이 왜곡되거나 잘못 처리되는 경우가 적지 않았으니, 다산은 이를 ‘단련성옥(鍛鍊成獄)’이라고 불렀다. 사건 관련자에게 고문을 가해서 억지로 꾸민 옥사라는 뜻이다.

신지도에서 죽은 모녀의 풀지 못한 한

앞서 성호 이익과 다산 정약용은 살인사건이 발생해도 사람들이 관에 고하지 않고 개인적으로 처리하는 경우가 적지 않은 현실을 강하게 비판한 바 있는데, 이는 사건 현장에서 자행되는 각종 폐단에 대한 예리한 관찰 결과였다. 아전들의 횡포, 불법 고문, 수사과정 동안 감옥에 오래 갇혀서 겪는 고초 등등... 그런데 이외에도 수령이 의도적으로 진실을 묻어버리고 제대로 수사를 하지 않는 사건도 있었다. 1809년(순조 9) 신지도에서 생을 마감한 모녀(母女)의 슬픈 이야기 속으로 들어가 본다.

유배지에서 억울하게 죽은 인동장씨(仁同張氏) 집안 여인들의 가슴 아픈 사연은 다산의 글 「기고금도장씨여자사(紀古今島張氏女子事)」에 나온다. 이야기는 1800년 여름 국왕 정조가 승하한 때로 거슬러 올라간다.

그 해 정조가 승하한 직후에 경상도 인동부사 이갑회(李甲會)는 아버지의 회갑잔치에 고을의 명문 집안인 장현경(張玄慶)과 그 부친을 초대했다. 장현경의 부친은 정조 국상이 끝나기도 전에 연회를 베푸는 부사 이갑회의 행태를 비판하고 초대에 응하지 않아 문제가 불거졌다. 화가 난 이갑회는 정조 독살설을 퍼뜨리고 반란을 꾀했다는 죄목으로 장현경을 엮어서 감영에 무고했다. 감영에서 체포 명령이 내려지고 군교와 이졸들이 집을 포위하자 장현경은 담을 넘어 달아났으나, 그의 아우는 도망치다 벼랑에서 떨어져 죽고 만다. 장현경을 끝내 잡지 못하자 경상도 관찰사 신기(申耆)는 장현경의 아내와 삼남매를 전라도의 신지도로 귀양 보냈는데, 이 때 큰딸은 열세 살, 작은딸은 다섯 살, 막내인 사내아이는 겨우 한 살이었다.

그런데 장현경 집안의 비극은 여기서 끝나지 않았다. 1809년 가을이었다. 부녀자가 유배 온 사실을 안 그곳 진영(鎭營)의 한 병졸이 하루는 술에 취해 큰딸을 엿보고는 매일 찾아와 희롱하면서 자신의 아내로 삼으려 했다. 괴롭힘이 심해지자 이를 견디다 못한 큰딸이 자신의 처지를 비관해 결국 바다에 투신하고 만다. 뒤늦게 소식을 들은 장현경의 아내가 큰딸을 쫓아갔으나 끝내 붙잡지 못한 채 뒤이어 투신했으니 그날이 바로 7월 28일이었다. 함께 온 작은딸 역시 바다에 뛰어들려 하자 물속에서 허우적대던 어머니가 “너는 반드시 돌아가 관청에 고발해 원수를 갚고 네 동생도 키워야 한다”고 만류하였다. 결국 작은딸만 겨우 살아 돌아와 이 일을 관에 신고했다.

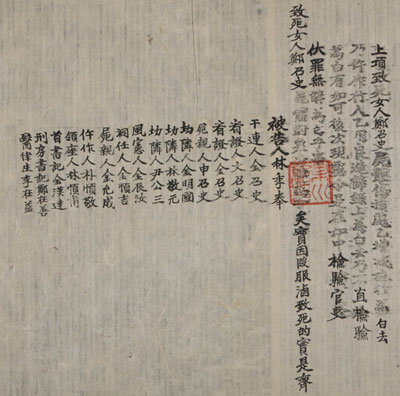

사건을 접수한 강진현감 이건식(李健植)은 처음에는 자살한 모녀의 변사체를 검시하고 관찰사에게 보고했다. 하지만 사건이 조정에 보고되면 허술한 유배인 관리로 문책당할 것을 염려한 현감이 고을 이방(吏房)과 상의해 결국 관찰사의 참모 역할을 하는 감영의 비장(裨將)에게 돈 1,000냥을 뇌물로 보냈고, 관찰사는 이 일을 없던 일로 만들어버렸다. 비극적인 동반 자살을 초래한 진영의 병졸에게도 죄를 묻지 않아 장씨 모녀의 원혼을 제대로 달래주지 못한 것이다.

당시 지방관의 사건 은폐, 혹은 잘못된 수사로 얼마든지 살인, 자살과 같은 인명사건의 진실이 수면 아래로 가라앉을 수 있었음을 장씨 모녀 일화가 증명하고 있다.

심재우 한국학중앙연구원·조선시대사

서울대학교 국사학과에서 조선시대사 연구로 박사학위를 받았다. 국립중앙박물관 학예연구사, 한국역사연구회 사무국장, 역사학회 편집이사 등을 역임했으며 현재 한국학중앙연구원 한국학대학원 인문학부 교수로 재직 중이다. 저서로는 『조선후기 국가권력과 범죄 통제』, 『네 죄를 고하여라』, 『백성의 무게를 견뎌라』, 『단성 호적대장 연구』(공저), 『조선의 왕비로 살아가기』(공저), 『조선후기 법률문화 연구』(공저), 『검안과 근대 한국사회』(공저) 등이 있다.